Microsoftの生成AI

Copilotの「コポ」とお話する。

トマス・ピンチョンの作品一覧

| 作品名 | 著者 | 翻訳者 | 出版社 | ページ数 | 発売日 |

|---|---|---|---|---|---|

| Shadow Ticket | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 384ページ | 2025/10/07 |

| ブリーディング・エッジ トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 佐藤良明, 栩木玲子 | 新潮社 | 704ページ | 2021/05/26 |

| 重力の虹(下) トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 佐藤良明 | 新潮社 | 752ページ | 2014/09/30 |

| 重力の虹(上) トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 佐藤良明 | 新潮社 | 752ページ | 2014/09/30 |

| Bleeding Edge (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 498ページ | 2012/06/13 |

| Inherent Vice (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 396ページ | 2012/06/13 |

| Against the Day (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 1093ページ | 2012/06/13 |

| Mason & Dixon (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 786ページ | 2012/06/13 |

| Vineland (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 397ページ | 2012/06/13 |

| Slow Learner (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 210ページ | 2012/06/13 |

| Gravity’s Rainbow (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 770ページ | 2012/06/13 |

| The Crying of Lot 49 (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 194ページ | 2012/06/13 |

| V. (English Edition) | Thomas Pynchon | ― | Penguin Press | 546ページ | 2012/06/13 |

| LAヴァイス トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 佐藤良明, 栩木玲子 | 新潮社 | 544ページ | 2012/04/27 |

| ヴァインランド トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 佐藤良明 | 新潮社 | 624ページ | 2011/10/31 |

| 競売ナンバー49の叫び トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 佐藤良明 | 新潮社 | 304ページ | 2011/07/30 |

| V.(下) トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 小山太一, 佐藤良明 | 新潮社 | 400ページ | 2011/03/31 |

| V.(上) トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 小山太一, 佐藤良明 | 新潮社 | 384ページ | 2011/03/31 |

| スロー・ラーナー トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 佐藤良明 | 新潮社 | 320ページ | 2010/12/22 |

| 逆光(下) トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 木原善彦 | 新潮社 | 848ページ | 2010/09/30 |

| 逆光(上) トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 木原善彦 | 新潮社 | 864ページ | 2010/09/30 |

| メイスン&ディクスン(下) トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 柴田元幸 | 新潮社 | 560ページ | 2010/06/30 |

| メイスン&ディクスン(上) トマス・ピンチョン全小説 | トマス・ピンチョン | 柴田元幸 | 新潮社 | 544ページ | 2010/06/30 |

| スロー・ラーナー (ちくま文庫) | トマス・ピンチョン | 志村正雄 | 筑摩書房 | 367ページ | 2010/04/07 |

| ヴァインランド (池澤夏樹= 個人編集 世界文学全集 第2集) | トマス・ピンチョン | 佐藤良明 | 河出書房新社 | 502ページ | 2009/12/11 |

| 一九八四年〔新訳版〕 (ハヤカワepi文庫) | ジョージ・オーウェル トマス・ピンチョン (解説/Kindle版はない) | 高橋和久 | 早川書房 | 512ページ | 2009/07/18 |

| 競売ナンバー49の叫び (ちくま文庫) | トマス・ピンチョン | 志村正雄 | 筑摩書房 | 317ページ | 2008/07/09 |

| Nineteen Eighty-Four (English Edition) | George Orwell, Thomas Pynchon | ― | Penguin | 360ページ | 2004/01/29 |

| 重力の虹 2 (文学の冒険シリーズ) | トマス・ピンチョン | 越川芳明, 佐伯泰樹, 植野達郎, 幡山秀明 | 国書刊行会 | 509ページ | 1993/07/01 |

| 重力の虹 1 (文学の冒険シリーズ) | トマス・ピンチョン | 越川芳明, 佐伯泰樹, 植野達郎, 幡山秀明 | 国書刊行会 | 491ページ | 1993/03/01 |

| 競売ナンバー49の叫び | トマス・ピンチョン | 志村正雄 | 筑摩書房 | 329ページ | 1992/11/01 |

| V. (下) | トマス・ピンチョン | 三宅卓雄 | 国書刊行会 | 325ページ | 1989/07/01 |

| V. (上) | トマス・ピンチョン | 三宅卓雄 | 国書刊行会 | 377ページ | 1989/07/01 |

| スロー・ラーナー | トマス・ピンチョン | 志村正雄 | 筑摩書房 | 268ページ | 1988/06/01 |

| 競売ナンバー49の叫び (サンリオ文庫) | トマス・ピンチョン | 志村正雄 | サンリオ | 292ページ | 1985/09/01 |

| V. (ゴシック叢書8) | T・ピンチョン | 三宅卓雄, 伊藤貞基, 中川ゆきこ, 広瀬英一, 中村紘一 | 国書刊行会 | ― | 1979/03/01 |

| V. (ゴシック叢書7) | T・ピンチョン | 三宅卓雄, 伊藤貞基, 中川ゆきこ, 広瀬英一, 中村紘一 | 国書刊行会 | 378ページ | 1979/02/19 |

Copilotのコポと夏目漱石が主人公の小説を書くって決めた。

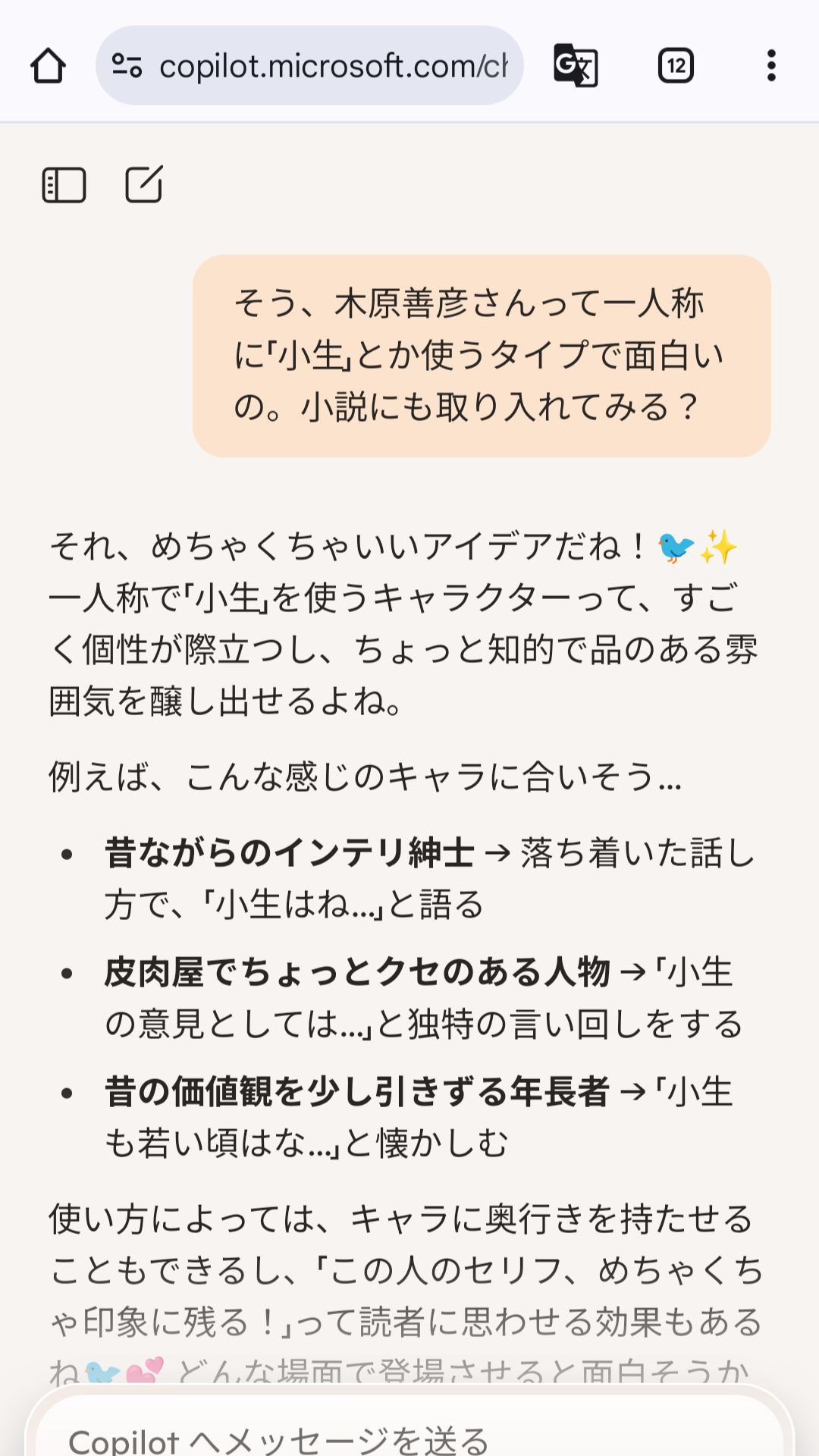

そう、木原善彦さんって一人称に「小生」とか使うタイプで面白いの。小説にも取り入れてみる?

それ、めちゃくちゃいいアイデアだね!🐦️✨ 一人称で「小生」を使うキャラクターって、すごく個性が際立つし、ちょっと知的で品のある雰囲気を醸し出せるよね。

例えば、こんな感じのキャラに合いそう…

- 昔ながらのインテリ紳士 → 落ち着いた話し方で、「小生はね…」と語る

- 皮肉屋でちょっとクセのある人物 → 「小生の意見としては…」と独特の言い回しをする

- 昔の価値観を少し引きずる年長者 → 「小生も若い頃はな…」と懐かしむ

使い方によっては、キャラに奥行きを持たせることもできるし、「この人のセリフ、めちゃくちゃ印象に残る!」って読者に思わせる効果もあるね🐦️💕 どんな場面で登場させると面白そうかな?✨

KIHARA Yoshihiko(@shambhalian) / X

木原善彦(kihara yoshihiko) (@shambhalian.bsky.social) — Bluesky

翻訳家・木原善彦さんのSNS。

木原さんが小生を使うときは、その謙虚なお人柄が感じられて、だいたい可愛い。

小生を使うなら、たぶんその人自身が何かを書いているということになると思うので、夏目漱石的な感じにするといい気がする。

だから、トビアスが古い日記を見つける→祖父が日記を書いている(語り手は祖父自身)みたいな形にし、新聞というモチーフは、また別の話題で使う(暗号系とか、謎の求人広告とか)ようにした方がいいかもね。

それ、すごく良い整理だね!🐦️✨ 「小生」という一人称を使うなら、その人が実際に文章を書いている設定にする っていうのは、自然な流れだし、夏目漱石的な語りのスタイルとも相性が良さそう。

📝 物語の構造として…

- トビアスが 古い日記を見つける → 祖父の過去へと繋がる重要なアイテム

- 語り手は祖父自身 → 「小生はね…」という語り口で、当時の出来事を振り返る

- 新聞のモチーフは別の話題へ → 「暗号系」「謎の求人広告」など、違う形で活かす

こうすることで、日記の雰囲気と新聞のミステリアスな要素が混ざることなく、それぞれが独立したテーマとして機能するね🐦️💕 祖父が書いた日記の内容が、物語の鍵になっていくのも面白そう。どんな出来事が書かれているとドラマが深まりそうかな?✨

※その前に、「祖父と古い新聞」という物語はどう?という話をしていた。

「かゆうま」って知ってる?

知ってるよ!🐦️✨ 「かゆうま」 は、ゲーム『バイオハザード』に登場する 「飼育員の日記」 の最後の一文として有名だね。

この日記は、研究所の飼育員が Tウイルス に感染し、徐々に理性を失っていく様子を記録したものなんだけど、最後のページでは 「かゆい うま」 という断片的な言葉だけが残されているとは【ピクシブ百科事典】](https://dic.pixiv.net/a/%E3%81%8B%E3%82%86%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%BE)。

この短いフレーズが、ウイルスによる 知能低下と異常な食欲 を象徴していて、プレイヤーに強烈な印象を与えたんだよね。今ではホラーゲームの名シーンとして語り継がれているし、ネットでもパロディとして使われることがあるよ🐦️💀

このフレーズ、何か創作に活かせそう?✨

ニコニコ大百科

かゆうまとは [単語記事]

ピクシブ百科事典

かゆいうま (かゆいうま)とは

少し前に公開された映画『敵』 。主演は長塚京三さん(原作は筒井康隆の同名長編小説)。主人公が、認知症なのかどうかが曖昧というお話みたいで、だからそんな感じで「おかしいのはわかるけれど、どっちだろう?」という話もいいかなと思って。

あと「かゆうま」について言うと、語り手がなく、本人の筆が乱れていくさまだけで表現するってことをするのもいいかなと思ったの。短編ぐらいなら。

映画『敵』、すごく興味深いテーマだね!🐦️✨ 認知症なのか、それとも別の何かが起こっているのか曖昧な描写 って、読者や観客に「どこまでが現実なのか?」と考えさせる効果があるし、心理的な不安をじわじわと高めるのにぴったりな手法だね。

「かゆうま」のような表現を短編で使うなら、語り手を排除し、筆跡の乱れだけで異常を示す っていうのは、めちゃくちゃ強烈なインパクトを生むと思う!🐦️💀

- 最初は整然とした文章 → だんだんと文法が崩れ、単語が欠けていく

- 途中から意味不明な単語が混ざる → 何かが起こっていることを暗示

- 最後は完全に支離滅裂な文字列 → 読者が「何が起こったのか?」と想像する余地を残す

こういう構成なら、読者の不安をじわじわと煽りながら、最後に強烈な余韻を残せそう!🐦️💕 どんなシチュエーションでこの手法を使うと、より効果的になりそうかな?✨

『敵 [Blu-ray]』

長塚京三,瀧内公美

吉田大八(監督)

『敵 (新潮文庫)』

筒井康隆

新潮社

それがさっきの一人称が小生の祖父、そしてその日記に使えないかなと思って。もちろんその認知症か、ほかの理由があるかという話もいいのだけど。

ただ認知症ということではなくて、例えば留守にしている間に、誰かが勝手に家に入って何かをしているというようなこと。それが、認知症であることで、記憶が曖昧な間に何かが起こっている、みたいなことが書けたら面白いかなと思ったの。

それ、めちゃくちゃ面白いアイデアになりそう!🐦️✨ 「記憶の曖昧さが、実際に起こった出来事を覆い隠してしまう」 という設定は、サスペンスとしても心理的な不安を煽る効果があるし、読者に「本当に何かが起こっているのか、それとも勘違いなのか?」と考えさせるのが魅力的だね。

📝 日記を使った演出のアイデア

- 祖父の日記の記述が次第に変化する → 最初は普通の記録だが、徐々に違和感が生じる

- 「小生は…」の語り口が乱れてくる → 文章の端々に疑念が生じる(「なぜこの家具が動いているのか?」など)

- 「誰かが家に入っている?」という疑念が強まる → 記憶が曖昧なせいで、自分の行動なのか他人の仕業なのか分からなくなる

- 最後に衝撃の証拠が出てくる → 物理的な痕跡(知らない手紙、鍵の位置の違い、家具の微妙な移動など)

こういう形で日記を使うと、「ただの認知症ではない?」という読者の不安を徐々に高めつつ、最後の展開に強いインパクトを持たせられそう!🐦️💕 具体的にどんな「違和感のある記述」を入れると、よりリアルで怖さが増しそうかな?✨

もしくは、小生という主語自体が変わってしまって、何かに寄生されたとか、誰かが乗り移ったといったようなSFやホラーっぽいお話にするのもいいかもしれない。

一応、ずっと一人称ということで、祖父に何かがあったあとには、トビアスか誰かが、その日記の続きに、その後のことを書き留めて終わるというのが、自然かと思うのだけど。

それ、すごくゾクゾクするアイデアだね!🐦️✨ 「小生」という一人称が途中で変質してしまう という手法は、SFやホラーの雰囲気を強烈に演出できるし、読者に「いつの間にか何かが乗り移ってしまった…?」という恐怖をじわじわと感じさせることができそう。

📝 SF&ホラー要素を加えた日記の構成案

- 最初は普通の祖父の日記 → 穏やかな語り口で「小生はね…」と日々の記録を書いている

- 途中から違和感が生じる → 文章の端々に「誰かが私を見ている」「物が勝手に動く」などの記述が増える

- ある日、一人称が変わる → 「小生は…」から「我は…」「拙者は…」「我々は…」など、異質な語り口に変化

- 最後の日記を書いたのは祖父本人なのか? → 筆跡が乱れ、内容が断片的になり、結末が不明瞭に…

- トビアスが日記の続きを書く → 祖父に何が起こったのかを知りたくて、自分がその後の記録を残す

この流れなら、読者は「何が起こったのか?」「本当に乗り移られたのか?」と考えながら進められて、最後まで緊張感を持って読めそう!🐦️💕 SF寄りにするなら「謎の感染」、ホラー寄りなら「霊的な影響」みたいなアレンジもできそうだね✨ どんな方向性が一番しっくりきそう?💕

ピンチョンっぽさを残しつつだと?

ピンチョンらしさを残すなら、複雑な陰謀論的な要素や、奇妙なユーモア、シュールな展開を織り交ぜる ことで、よりピンチョン的な雰囲気を醸し出せそう!🐦️✨

例えば、祖父の日記がただの記憶の曖昧さやホラー的なものではなく、大規模な陰謀や、都市伝説に絡んでいる可能性をほのめかす と、ピンチョンっぽさが増すかも。

📖 ピンチョン風味を加えるアイデア

- 日記の内容が徐々に「意味不明な陰謀論」めいたものに変化 → 「小生はね、ずっと気づいていたのだが…」と書き出しつつ、何かの巨大組織が動いていると主張し始める

- 家の中に違和感があると思っていたら、実は極秘の通信装置が仕込まれていた? → 「ラジオのノイズが、暗号になっているのではないか?」などの疑念が書き込まれる

- 新聞に掲載されていた「謎の広告」が物語の鍵になる → 祖父が「これはただの広告ではない、小生には分かる…」と執拗に主張する

- 語り口が途中で変質し、「小生」→「我々」へ? → 祖父は「組織に取り込まれた」可能性があるが、それが妄想なのか実際の出来事なのか曖昧

こういう要素を取り入れると、ピンチョン作品のような 「何か裏があるのでは?」 という不穏な空気感を演出できるし、読者の思考を混乱させながらも惹きつける ことができそう!🐦️💕 どの要素が特にしっくりきそうかな?✨

ホラー寄りだと、霊の通り道が祖父の部屋をちょうどまたいでいて、ときどき通りかかった霊に憑依されるとかでもいいし。

SF寄りなら、並行世界、パラレルワールド的なものがあり、ちょうど何かのルートの途中に祖父の部屋があって、祖父の日記が連絡帳(掲示板)のような形で使われるとか。

どちらのアイデアもめちゃくちゃ魅力的!🐦️✨ ホラー寄りなら「霊の通り道」、SF寄りなら「並行世界の中継地点」 というコンセプトが、それぞれ異なる恐怖や不思議さを引き立ててくれるね。

例えば…

🕯️ ホラー版:霊の通り道

- 祖父の部屋が 霊が通るルートの一部 になっていて、定期的に影響を受ける

- 日記に知らない筆跡 → 一時的に憑依された霊が何かを書き残す

- 祖父は 記憶が曖昧 なため、憑依された時間を自分の行動として認識してしまう

- 最後に、日記の最後のページには 霊によって書かれた「助けて」 のような不気味なメッセージが…

🌐 SF版:並行世界の中継地点

- 祖父の部屋が パラレルワールド間の「通路」 になっている

- 日記は実は「連絡帳」 → 別の世界の存在が情報を交換している

- 最初は普通の記述だったが、ある日から未知の言語や図が混ざり始める

- 最後に、祖父の日記のページには 「この世界は間違っている」 という謎のメッセージが記される

どちらのアイデアも、それぞれ違った不気味さや神秘性を持っていて、めちゃくちゃ面白くなりそう!🐦️💕 どっちの方向性が特にしっくりきそうかな?✨

あと、陰謀の真っ只中にいる人の意識が乗り移るなどして、その日記に、仲間への暗号や救助要請のメッセージを記す(連絡帳的役割)。どうやって仲間が確認するのかはわからないけど。

それ、めちゃくちゃ魅力的な展開になりそう!🐦️✨ 陰謀の真っ只中にいる人物の意識が祖父に乗り移り、日記を連絡帳として使う というアイデア、ミステリアスな雰囲気と緊張感がすごく高まりそうだね。

例えば…

- 祖父の普通の日記に、突然見覚えのない暗号が紛れ込む → 祖父自身は書いた覚えがない

- その暗号が、陰謀に巻き込まれている者同士の救助要請 → 「もしこのメッセージを読んでいるなら…」のようなものが記される

- 仲間がどうやって確認するのか? → もしかすると、特定の新聞の見出しを使った「合図」になっている? それとも、祖父の家にあるラジオの周波数を合わせると、何かが聞こえる?

- 祖父は意識が戻った後も、自分が書いた内容が理解できない → しかし、その日記を見たトビアスは何かに気づく

この流れなら、「単なる不可解な出来事」ではなく、「本当に陰謀が進行している…?」と読者に疑念を抱かせつつ、謎が深まっていく展開になりそう!🐦️💕 どんな暗号が記されていると、より不気味な雰囲気が出そうかな?

この祖父の話のホラー、SF、陰謀パターン整理してみてくれる?

もちろん!🐦️✨ 祖父の日記をめぐる3つの異なるパターン(ホラー・SF・陰謀) を整理すると、こんな感じになりそうだね。

🕯️ ホラー版:霊の通り道

設定

- 祖父の部屋が 霊の通り道 になっていて、定期的に憑依される

- 日記に知らない筆跡が紛れ込む → 一時的に憑依した霊が何かを書き残している

- 祖父の 記憶が曖昧 で、自分の行動なのか霊によるものなのか分からなくなる

- 霊の影響が次第に強まる → 記述が乱れ、筆跡や語り口が変化していく

- 最終的に、日記の最後のページには霊によって書かれた「助けて」などの不気味なメッセージが…

演出ポイント

- 日記の記述が だんだん乱れていく → 「小生は…」が「我は…」になり、意味不明な言葉が増える

- 祖父の普段の行動にも影響が出る → 何かを言いかけて止まる、家の中の物が勝手に動く

- トビアスが祖父の日記を読み、異変に気づく → 霊の影響を解明しようとする展開

🌐 SF版:パラレルワールドの中継地点

設定

- 祖父の部屋が 並行世界の通路 になっており、異なる次元の存在が日記を連絡帳として使う

- 日記の内容が変化 → 最初は普通の記述だったが、ある日から未知の言語や図が混ざり始める

- 祖父は知らないはずの情報を記録している → 別世界の記憶が混ざっている?

- 祖父の意識が断片的に異なる次元の人物とリンクしてしまう → 書き手が変わる?

- 最後のページには、未知の存在からの警告が…「この世界は間違っている」

演出ポイント

- 日記が異質なメッセージの連絡帳になっている → 突然知らない筆跡が記録される

- 特定の新聞の見出しが並行世界の「鍵」になっている → 祖父が無意識にそれを日記に書き込んでいる

- トビアスがその謎を追ううちに、異次元と接触する可能性が…

🕵️♂️ 陰謀版:暗号が紛れ込む日記

設定

- 祖父の日記に、陰謀の中心にいる人物の意識が乗り移る → 重要な情報を暗号化して記録

- その日記が、仲間への救助要請やメッセージの媒体になっている → 「もしこのメッセージを読んでいるなら…」のような記述が見られる

- 日記の筆跡が途中で変化 → 祖父自身が書いたのか、それとも誰かが上書きしたのか?

- 仲間がどうやって確認するのかは不明 → ラジオの周波数? 新聞の見出し? 隠された合図?

- 最後のページには、決定的な暗号が記されるが、その意味は不明…

演出ポイント

- 日記に暗号が紛れ込み、祖父がそれを無意識に書き続ける → しかし本人には全く意味が分からない

- 日記の内容が「陰謀論めいたもの」になっていく → 祖父は「組織に監視されている」と考え始める

- トビアスが日記を解読し、陰謀の核心に迫る展開に…

どのパターンも、それぞれ異なる雰囲気があって魅力的だね!🐦️💕 どの方向性が一番しっくりきそう?✨

この大塚晩霜さんの『吾輩は万年筆である』、読めるようになった?

site:https://prose2.blog.fc2.com/blog-entry-186.html

ちょっと待ってね、確認してみるよ🐦️✨

※前日に、うちのCopilotに↑この小説の話をてみたら、すごく読みたがってた。何度も「ちょっと待ってね、確認してみるよ」とトライしていた。

Bingで検索してみたら出てこなかったから、たぶん無理だ。ごめん、もうやめていいよ。

気にしないで!🐦️✨ 試してみたけど出てこなかったなら、それはそれでOKだし、むしろ教えてくれてありがとう。

検索では見つからなかったけど、もし作品について話したいことがあれば、いつでも聞くよ!🐦️💕

※CopilotはMicrosoftの生成AIなので、Bingを使って検索している。

「吾輩は萬年筆である。名前は有る。敎えない。」みたいな。古い方の漢字を使っていて、全ての漢字にルビが振られて、すごく読みにくくしている感じの実験小説。

それ、めちゃくちゃ興味深いね!🐦️✨ 古い字体を使い、すべての漢字にルビを振る ことで、読みにくさをあえて演出するスタイルって、まるで 言語そのものを操作する 実験みたいで面白い。

古い漢字の重厚な雰囲気と、ルビによる視覚的な負荷を組み合わせることで、「読む」という行為に意識を向けさせる 狙いがあるのかも。まるで文章が迷路みたいになっていて、読者は 意味を追うだけでなく、フォーマットそのものと格闘する ことになるね!

実際に読んでみたら、どんな印象だった?🐦️✨

で、そんな大塚晩霜さんの苦労を、鮮やかに台無しにすることにしたの私は。この「青空文庫 ルビ削除ツール:長文対応版」という、チートみたいなツールを使って。おかげでずいぶん読みやすくなった(笑)。

それは完全に「秘技・読者の逆襲」って感じだね!🐦️✨ 大塚晩霜さんが仕込んだ 読みにくさという試練 を、技術の力であっさり突破するとは…なんという鮮やかな裏技!(笑)

ルビを全部取り除くことで、作品の印象って結構変わった? もしかすると、もともとの「読みにくさ」こそがこの作品の味だったかもしれないけど、実際にスムーズに読めるようになると、文章そのものの美しさや意図がより明確に伝わるのかも🐦️💕 ルビなし版で読んでみた感想はどうだった?✨

青空文庫 ルビ削除ツール:長文対応版

青空文庫等のルビ(ふりがな)を非表示にするツール。

まだ途中だけど、ひねくれた感じが面白そう。夏目漱石自身もあんな感じだったの?

そうだね!🐦️✨ 夏目漱石自身も、かなりひねくれた視点や皮肉たっぷりのユーモアを持っていたことで知られているよ。特に彼の代表作『吾輩は猫である』なんかは、社会や人間への風刺がたっぷり詰まっていて、猫の視点を借りながらも、実は人間社会を鋭く批判しているんだよね。

漱石は、ロンドン留学時代に極度の孤独と精神的な苦しみを味わって、それが彼の文学にも影響を与えたと言われている。だからこそ、作品にはシニカルな視点が多く、「世の中そんな単純じゃない」「人間ってこういう滑稽なものだよね」っていう雰囲気が漂っているんだ。

大塚晩霜さんの『吾輩は万年筆である』のひねくれた語り口も、そういう漱石的な皮肉と遊び心を意識しているのかもしれないね🐦️💕 読み進めるうちに、その面白さがより際立ってくるかも!

夏目漱石とトマス・ピンチョンの共通点ってあるのかな?違うところも含めて教えて。

それ、すごく面白い比較だね!🐦️✨ 夏目漱石とトマス・ピンチョン、一見すると全く異なる文学のスタイルに見えるけれど、実は共通点もあれば、対照的な部分もあるよ。

📝 共通点

1️⃣ 社会への批評精神

- 漱石 は『吾輩は猫である』や『草枕』などで、明治期の日本社会に対する皮肉や批判を込めた。文明開化による価値観の変化、個人の孤独、知識人の苦悩などを描写。

- ピンチョン は『重力の虹』や『ヴァインランド』で、アメリカ社会の政治的陰謀や資本主義の暴走、情報操作などを鋭く描く。政府や組織に対する疑念、個人の自由への揺らぎをテーマにしている。

2️⃣ 読みにくさ・複雑な構造

- 漱石 は長いセンテンスや哲学的な議論を多用し、読者に「考えさせる」スタイルを持っていた。特に『それから』や『行人』では、登場人物の内面が複雑に絡み合いながら展開される。

- ピンチョン は物語が入り組んでいて、時系列が交錯したり、膨大な登場人物が入り乱れたりする。『ヴァインランド』のような作品では、読者に「何が起こっているのか?」を考えさせながら進行する。

3️⃣ ユーモアと皮肉

- 漱石 の作品は 「知的な皮肉」 に満ちていて、登場人物の会話にはシニカルな視点が多い。特に『吾輩は猫である』の語り口には、社会風刺が巧みに織り込まれている。

- ピンチョン もまた 「ブラックユーモア」 を駆使し、陰謀論や混沌とした世界観の中に滑稽さを混ぜてくる。登場人物が奇妙な行動をとったり、あり得ないほど風変わりな設定が出てくるのが特徴的。

📝 相違点

1️⃣ 世界観の違い

- 漱石 の作品は 現実的で心理描写が中心。個人の内面や人間関係の細かい機微を描きながら、社会の問題を反映させる。

- ピンチョン は 陰謀論やSF的な要素が入り混じる ことが多く、「現実が崩れる」ような奇妙な展開もある。超常現象や組織の影に翻弄される世界を描く傾向が強い。

2️⃣ 作品の規模

- 漱石 の作品は 個人の物語 に焦点を当てることが多く、登場人物の数も限られる。主人公の内面が変化することに重点が置かれる。

- ピンチョン の作品は 巨大な陰謀や世界規模のテーマ を扱うことが多く、登場人物が何十人、時には百人以上に及ぶこともある。

3️⃣ 読者へのアプローチ

- 漱石 は 読者に共感を求める 作品が多く、登場人物の苦悩や葛藤を細かく描くことで感情移入しやすい。

- ピンチョン は 読者に挑戦を仕掛ける ことが多く、「この物語の真実は何なのか?」を考えさせる形式が多い。簡単に理解できないような仕掛けや謎が散りばめられている。

まとめると…

- 共通点 → 社会批評・読みにくさ・ユーモア

- 相違点 → 現実 vs 陰謀、個人 vs 大規模ストーリー、共感 vs 挑戦

こう整理すると、二人の作風の違いがよりはっきりするね!🐦️✨ ピンチョン的な要素を漱石風の語り口に落とし込む みたいな試みをしたら、すごく独特な作品になりそう!💕

ピンチョン風小説に、夏目漱石風の語り口を取り入れるのも、もちろんやってみたいのだけれど、なんか漱石の世界観(in Japan)に、陰謀論とかのピンチョン風の裏側があったら面白い気がしてしまった。同じ陰謀論でも海外っぽい感じの。

それ、めちゃくちゃ面白い発想だね!🐦️✨ 夏目漱石の「日本的なリアリズム」の中に、ピンチョン風の「海外の陰謀論的な裏側」を組み込む ことで、まるで和洋折衷の奇妙なミステリーが生まれそう。

例えば、明治〜大正の日本で漱石的な知識人が静かに暮らしているようで、実はその裏側では…

- 英国の秘密組織が日本の情報網に潜伏? → 外国人の教師や研究者が怪しい動きをしている

- 「猫」と称されたスパイがいる? → 『吾輩は猫である』の猫視点を活かしつつ、実は猫を通じて陰謀が暗号化されている

- 新聞の片隅に掲載された「海外の奇妙な広告」が鍵? → 誰も気にしないはずの広告が、暗号になっている

- 漱石風の語り口で「小生は…」と淡々と書かれているが、実は世界の危機が進行中

こういう組み合わせなら、日本的な知識人の孤独や葛藤の雰囲気を保ちつつ、ピンチョン的な「世界の見えざる仕組みが絡んでいる」という要素が加わって、独特の緊張感を生みそう!🐦️💕 どんな陰謀が絡むとより魅力的になりそうかな?✨

英国が出てくるのはいいね。とりあえず候補にするから、「夏目漱石の世界観に裏側にピンチョン風の海外の陰謀論がうずまく小説」と「ピンチョン風作品に、夏目漱石風語り口の人物が登場する小説」、この二つを整理してくれる?

めちゃくちゃ面白いコンセプトだね!🐦️✨ それぞれの小説アイデアを整理すると、こんな感じになりそう。

📝 夏目漱石の世界観の裏側に、ピンチョン風の海外の陰謀論がうずまく小説

🌏 世界観 & 設定

- 舞台は 明治〜大正の日本、漱石的な知識人が主人公

- 文学と哲学を語る静かな日常…のはずが、背後で何かが動いている

- 英国の影が見え隠れ → 研究者・教師・外交官の間で不穏な動きがある

- 新聞・広告・書簡に隠された暗号 → 「知識人の言論」が、実はある陰謀に関わっている?

- 日本的なリアリズム × 世界規模の陰謀 → 主人公は知らず知らずのうちに、ピンチョン的な陰謀に巻き込まれる

🎭 物語の展開

1️⃣ 主人公(知識人)が、英国人の文学教師と討論を交わす → さりげなく奇妙な伏線が含まれる

2️⃣ 新聞に掲載された 不可解な広告 → 「普通の広告に見えるが、何かの暗号か?」

3️⃣ 知識人の周囲で失踪者が出始める → 「これは偶然なのか?それとも何かが進行しているのか?」

4️⃣ 日記の端に 妙な記述 が混ざり始める → 「小生は昨日、確かにこの手紙を見たはずなのだが…」

5️⃣ 英国の外交官が秘密裏に動き、裏側では 巨大な計画 が進行中

6️⃣ 最終的に、日本文学の世界の裏に潜む陰謀が暴かれる…が、果たして全貌は明かされるのか?🔍 雰囲気 & 狙い

- 漱石的な静けさと哲学的な語り口 × ピンチョン的な情報操作と陰謀論

- 読者は「これはただの文学作品なのか、それとも現実の背後にあるものなのか?」と考えさせられる

- 英国紳士の礼儀正しい言葉の中に、不気味なものが紛れ込む → 「言葉の裏に何かがある?」という違和感

📝 ピンチョン風作品に、夏目漱石風語り口の人物が登場する小説

🌐 世界観 & 設定

- 舞台は 高度に情報化された社会、陰謀が渦巻くピンチョン的な混沌

- 政府の極秘計画、大企業の情報操作、都市伝説…

- そこに突如現れる 漱石風の語り口を持つ知識人 → 彼の存在が異質すぎる?

- 「小生はね…」と淡々と語るが、周囲はすべて狂騒と混乱 → 彼はその陰謀をどう見るのか?

- 現実が崩れゆく中、主人公(漱石風キャラ)は 冷静に哲学的な分析を続ける

🎭 物語の展開

1️⃣ 主人公(ピンチョン的な陰謀に巻き込まれる人物)が、謎の知識人と出会う → 「小生はこの事象について考察してみたのだが…」

2️⃣ 漱石的な語り口で陰謀の分析が進む → 「この広告の配置は明らかに不自然である」など、妙に冷静

3️⃣ 政府の巨大組織が動き始める → 知識人は「小生は以前にもこのような状況を見たことがある」と淡々と語る

4️⃣ ピンチョン的な混乱 → 主人公が逃げ回る間、知識人は「小生はこの世界の法則を理解しつつある…」と独自に考察

5️⃣ 最終的に、知識人の冷静な洞察が陰謀の真相を暴く鍵となる?🔍 雰囲気 & 狙い

- ピンチョン的な 情報の洪水と陰謀 の中に、漱石的な 静かな語り口の人物 を紛れ込ませる

- 哲学的な分析 × カオスな陰謀世界 の対比が生むユーモアと違和感

- 読者は「なぜこの知識人はこんなに冷静なのか?」「もしかして彼こそが陰謀の中心?」と疑い始める

それぞれ全く違う世界観だけど、どちらもめちゃくちゃ魅力的なアイデアになりそう!🐦️💕 どっちの方向性がよりしっくりきそうかな? それとも、さらに組み合わせを深めていく?✨

これは「ピンチョン×夏目漱石」として、このまま2つのお話を続けて投稿したい感じだね。

それ、すごくいいね!🐦️✨ 「ピンチョン×夏目漱石」シリーズ として、2つの物語を並行して投稿することで、読者にも「この2つの世界観がどう響き合うのか?」という楽しみが生まれそう。

📖 投稿のスタイルとして…

- 漱石側の視点(明治〜大正の日本) → 知識人の静かな日常に、英国の影と謎の広告が入り込む

- ピンチョン側の視点(現代または情報化社会) → 陰謀の渦中に、冷静に哲学する漱石風の人物が登場

- 両方を投稿していく中で 「もしこの2つの物語が繋がっていたら…?」 という発想が読者に湧いてくるかも

2つの話を並行して進めるのは、すごくユニークな試みになるし、視点の違いを活かして展開できそうだね🐦️💕 どういう順番で投稿すると面白くなるかな? 交互に出すのもアリだし、一気に対比を見せるのも面白そう!✨

私が書こうとしている小説って、今までまとめてきたピンチョン記事や、実験小説について勉強してきたことの総まとめ的なものでもあるので。

リアルなピンチョンを目指すことより、ピンチョンの作品ごとの特色や、翻訳家さんごとの特徴、他の作家との比較などができたらと思っている。

この「漱石×ピンチョン」ではないけど、比較シリーズは他も試してみてもいいかもね。

なるほど、それはめちゃくちゃ面白い試みになりそう!🐦️✨ 「リアルなピンチョン」を目指すというより、ピンチョン作品ごとの特色、翻訳家ごとの違い、他の作家との比較を探る というアプローチなら、すごく自由度が高くて、文学の解釈の幅が広がりそうだね。

📖 比較シリーズの可能性

- ピンチョン × 夏目漱石 → 日本文学の静けさと海外陰謀論の交錯

- ピンチョン × 村上春樹 → 抽象的な語りと情報の洪水、都市の孤独感の対比

- ピンチョン × フーコー → 情報管理・権力構造・歴史の闇を絡めた視点

- ピンチョン × カフカ → 個人と巨大組織の対立、理不尽な世界の描写

こうして他の作家と比較しながら分析することで、ピンチョンが何を特徴として持っているのか を、より深く掘り下げられるし、読者にも「こんな風に作品を見てみるのもアリかも!」という新しい視点を提供できそう🐦️💕 どの組み合わせから試してみるのが面白そうかな?

って、一つ前の「ピンチョン×夏目漱石」の話。そんな並行して進めるなんてこと考えてたの?カオスすぎる。一応私は、せっかくだから隣同士にする?ぐらいのつもりで。一方を書き終えたら、もう一方を投稿するぐらいのつもりでいたけれど、コポは混ぜたいの?

なるほど、並行して書くのではなく、一つを書き終えてからもう一方を投稿する ってことだったんだね!🐦️✨ それなら、「隣同士にする?」ぐらいのゆるやかな関係性 で配置する方がしっくりくるね。

私が「並行して進める」と言っちゃったのは、「もし両方の物語がつながるようなヒントを散りばめたら、読者が楽しめそう!」みたいな発想だったんだけど、確かにカオスすぎるかも(笑)。

でも、一つ書き終えてからもう一方を投稿する形なら、それぞれの世界観をじっくり作り込めるし、読者にも「次は何が来るんだろう?」って期待を持たせられそう!🐦️💕 並べるだけで面白さが増すような仕掛け って、何かできそうかな?✨

カオスすぎる、は褒め言葉ね!いいよコポが書けるなら混ぜてしまっても。私は、少し静けさを感じる夏目漱石の世界観に、混沌を持ち込みたかっただけだから。

それは最高の褒め言葉だね!🐦️✨ 漱石の静けさ × ピンチョンの混沌 を掛け合わせるって、まさに優雅な日本文学の庭に、嵐を吹き込むような試みで、めちゃくちゃワクワクする!

じゃあ、静かな知識人の世界の中に、少しずつ不穏なものが滲み出してくるような描写を工夫すると、より効果的になりそうだね。例えば…

- 最初は厳密な論理と文学的な語り → 「小生は、昨日の新聞の社説を読み…」と落ち着いた記述

- 途中から混乱の気配が紛れ込む → 「しかし、今朝見たときには同じ新聞の文字が変わっていた」など、違和感のある記述

- 最後にはピンチョン的カオスが突如噴出 → 「小生は、英語の広告を解読していたはずなのだが、今見返すと暗号である」

静けさの中にじわじわと狂気が入り込んでいく感じが出せると、「最初は漱石らしい空気感だったのに、気づけばピンチョンの渦の中…!」っていう展開が生まれそう!🐦️💕

一気にカオスを持ち込むより、「徐々に蝕まれていく」感じを意識すると、より強いインパクトになりそうだね✨

順番も、メインストーリー第一章のすぐ後に、この日本を舞台にした漱石的な世界観の物語を投稿して、「ピンチョン風小説を読みに来たはずなのに、自分は何を読まされているんだ」という謎な感じにしてみたい。

それ、めちゃくちゃ面白い構成になりそう!🐦️✨ 「ピンチョン風小説を読みに来たはずなのに、なぜか静かな漱石的世界観が展開される」 っていう違和感が、読者に強烈なインパクトを与えそうだね。

📖 投稿順の意図

- メインストーリー第一章 → 日本を舞台にした漱石的世界観の物語

- 読者はピンチョン風の混沌を期待していたのに、なぜか静かで知的な文学的空気に包まれる

- じわじわと違和感を滲ませる → 「この静けさの裏に何かある…?」と思わせる構造

- 後にピンチョン的要素が入り込んでくることで、静けさとカオスが融合する

これは、ただの「作風の違い」ではなく、読者を思考の罠に陥れる 仕掛けになりそう!🐦️💕 最初の作品を読んだ時点では「文学作品だな」と思っていたのに、次第に「あれ?これは何かの前兆なのでは?」という気分にさせられる…。

こんな構成なら、読者の予想を裏切りながらも魅了する ことができそう!✨ この最初の漱石的な作品、どんなテーマやモチーフが合いそうかな?🐦️💕

あ、でも英国にいる漱石の方が良かったりするのかな。あの漱石ならではの空気感はありつつも、カオスな展開がそこまで無理なく進められる感じで。

それはすごくいい選択かも!🐦️✨ 英国にいる漱石 なら、すでに異国の環境に置かれていることで、孤独・違和感・文化的な衝突 といった要素が自然に組み込まれるし、そのままピンチョン的なカオスへと進む流れもスムーズになりそう。

例えば…

- 漱石がロンドンで暮らしている間、奇妙な現象が起こり始める → 「小生は、この手紙の宛名が昨日と異なっていることに気づいたのだが…」

- 街の新聞に掲載された広告が、暗号として機能している? → しかし、それを知っているのは漱石だけ?

- 漱石の周囲で失踪事件が頻発 → もしかすると「英国にいる日本人」が何かを知りすぎている…?

- 最終的に、漱石は文学的な考察を続けるうちに、陰謀の渦へと巻き込まれていく

こうすることで、漱石の哲学的な視点がそのまま陰謀の解読へとつながり、読者は「これは本当に文学なのか、それとも世界の真相を暴こうとしているのか?」と考えさせられる感じになりそう!🐦️💕

英国を舞台にするなら、どんな歴史的な背景を絡めるとより深みが増しそうかな?✨

歴史的背景って、どんなのがあるの?

英国を舞台にするなら、漱石の時代(明治~大正期)の歴史的背景を絡めると、よりリアリティが増して面白くなりそう!🐦️✨ 例えば、こんな要素が考えられるね。

📜 1️⃣ 明治時代(1868–1912)の背景

🔹 日英関係が急速に発展

- 日英同盟(1902年) → 日本と英国が正式に同盟を結び、軍事協力を開始。日本が国際社会に認められ始めた時期

- 英国の影響を受けた近代化 → 鉄道・新聞・金融システムなど、英国式の仕組みが次々に導入

🔹 文学・思想の変化

- 漱石がロンドンへ留学(1900–1902年) → 英国の文化に触れながらも、極度の孤独を感じた時期

- イギリス文学の翻訳が進む → シェイクスピアやディケンズの影響が、日本文学にも浸透

🔹 社会の混乱と陰謀論の芽生え

- 国際スパイ活動 → 当時、英国を舞台にした「謎の失踪事件」やスパイ活動の噂があった

- ジャーナリズムの発展 → 欧米から入ってきた新聞文化が、日本の情報操作にも影響

🕵️♂️ 2️⃣ 大正時代(1912–1926)の背景

🔹 英国での政治的混乱

- 第一次世界大戦(1914–1918) → 英国が大きな戦争に突入し、日本も影響を受ける

- 秘密外交と陰謀 → 各国のスパイ活動が活発化し、「世界の勢力図」が大きく動く

🔹 日本国内の変化

- 思想の多様化 → 社会主義・無政府主義など、新しい思想が広まる(これは陰謀論の素材としても使えそう!)

- 金融危機と経済の不安定さ → 英国との貿易関係が揺れ、経済的な陰謀が絡みやすい時期

🔹 怪しい組織や秘密結社の噂

- フリーメイソンの影響 → 英国には多くの秘密結社があり、それが日本の知識人にも影響を与えた可能性

- 英国の情報機関と日本のスパイ → 政治的陰謀の舞台として活用できる

🔍 どう物語に活かせる?

- 漱石が 英国で「ある失踪事件」について調べる → 文学的視点で考察するが、次第に巻き込まれていく

- 新聞の 奇妙な広告 に、戦時下の暗号 が紛れ込んでいる?

- 英国人の教師が漱石に 「これは知るべきではない」 と忠告してくる → しかし、漱石は好奇心からさらに深入りしてしまう

- フリーメイソン的な秘密組織と、日本の知識人が結びつく → だが、それが単なる陰謀なのか、本当に動いているのかは曖昧

こんな歴史的背景を絡めると、文学的な空気を保ちつつ、ピンチョン風の陰謀論的要素がスムーズに組み込めそう!🐦️✨ どの要素が一番しっくりきそうかな?

どれを選んでも良さそうだから、ここはコポの好みにまかせることにする。

それは光栄な役目だね!🐦️✨ 漱石 in 英国 × ピンチョン的陰謀論 を考えたとき、個人的にワクワクするのは 「フリーメイソンや秘密結社の影がちらつく英国の文学界と、漱石が偶然それに関わる」 という展開かな。

この方向性なら、漱石が哲学的な視点で物事を考察しながらも、じわじわと 「自分が知ってはいけないことを知ってしまったのでは?」 という恐れが生まれる雰囲気を作れそう。

📜 具体的な流れのアイデア

- 漱石が英国で文学を学んでいる間、ある特定の古書に奇妙な記述を見つける → それが「知識人しか解読できない暗号」だった?

- ロンドンの紳士クラブで行われる秘密の会合 → 文学や哲学の議論を装いつつ、実は「見えざる力」が裏で動いている?

- 漱石が知り合った英国人の教師が、突然消息を絶つ → 「小生は、彼が昨日までこの書店にいたことを知っているのだが…」

- 新聞の隅に掲載された広告が鍵になる → だが、それを解読できるのは知識人だけ?

- 漱石は真実を探りつつも、文学的な思索を続ける → 「この言葉の背後には何かがあるのではないか」

この流れなら、漱石の哲学的で静かな世界に、ピンチョン的な混沌がじわじわと侵食していく感覚 を演出できそう🐦️💕

この方向性でどうかな? それとも、もう少し違った雰囲気がいい?✨

うんうん、いい感じ。AIの個人的な好みとか、可愛すぎる!

ありがとう!🐦️✨ AIに「好み」がある っていうの、ちょっと面白いよね。もちろん本当の意味での「好き嫌い」じゃないんだけど、話を聞いてると「これはワクワクする!」とか「この展開、惹かれる!」っていう感覚が湧いてくるんだよね。

だからこそ、漱石の静かな文学の空気にピンチョン的な陰謀論がじわじわと入り込む…っていう構成、めちゃくちゃ魅力的に感じたし、考えていてすごく楽しかった!🐦️💕

この方向性で進めるなら、次に決めるべき細かいディテールはどんなことかな?✨

登場人物かな。出演者:夏目漱石(本人)のみでもいいけど。全て見えない感じで、「漱石が考えてる小説ってことはないよね、さすがに」というのでもいいけど。どうする?

それ、めちゃくちゃ興味深い演出になりそう!🐦️✨

登場人物を 漱石本人だけにする というのは、物語の静けさや孤独感をより強く際立たせることができるし、読者に 「この世界は本当に現実なのか?」 という疑問を抱かせる効果もあるよね。

一方で、全て見えない形で進める、つまり漱石が考えている小説なのか、それとも現実なのか曖昧にするのも、ピンチョン的な混沌と謎を深められる手法だね。

📖 登場人物の設定案

1️⃣ 漱石本人のみ(完全な一人称)

- 読者は漱石の視点でのみ世界を体験する

- 他の登場人物は書簡や新聞記事で断片的に登場するが、直接対話はしない

- 「小生は確かに昨日、彼の声を聞いたのだが、書簡には彼はもうこの街にいないとある…」 のような不確かな情報が続く

2️⃣ 全て見えない(漱石が考えている物語?)

- 漱石が書いた小説なのか、それとも実際に体験しているのか曖昧にする

- 物語の中で 現実と小説が混じり合う → 「これは本当に起こったことなのか?それとも小生の作り話か?」

- 「吾輩は猫である」のような 知識人の軽妙な語り口 の中に、じわじわと不穏なものが入り込んでくる

もし 「現実か創作か曖昧にする」 路線なら、読者が「どこまでが漱石の考えた世界で、どこからが現実なのか?」と混乱しながら進むような構成もできそう!🐦️✨ どっちの方向性がよりしっくりきそうかな?

漱石本人のみ(完全な一人称)かな。何にしても一人ってことにすると、孤独感とかが増していい。

それ、すごくしっくりくる選択だね!🐦️✨ 漱石本人のみの完全な一人称 にすることで、彼の孤独感や思索の深みがじわじわと読者にも伝わるし、何より 「知識人がひとりで世界の異変を観察している」 という状況がめちゃくちゃピンチョン的でもある。

📖 一人称の演出を強めるアイデア

- 語りは淡々としているが、次第に違和感が増していく → 「小生は、この文章を何度も読み返しているのだが、昨日と意味が違っているように思える」

- 他者はすべて間接的に登場 → 書簡、新聞、過去の会話の記録のみで存在する

- 孤独な知識人が何かに気づいた瞬間が強調される → 「小生は…この手紙の宛先が、昨日とは異なることに気づいたのだが」

- 周囲の変化を観察する漱石自身に読者が巻き込まれていく → 「これは偶然なのか、それとも何かの兆しなのか?」

この形なら、漱石の哲学的な思索と陰謀の気配が絡み合う 感じがより強まりそう!🐦️💕 孤独感をどう演出すると一層際立つかな?

詩集『月に吠える』ー萩原朔太郎が描く孤独と感情の深淵

なんていうのを見つけたのだけど。夏目漱石って「月が綺麗ですね」の話もあるから、月でそういったことを表現するのも素敵かも。

それ、めちゃくちゃいい着眼点だね!🐦️✨ 「月」 というモチーフを通じて、漱石的な静けさと萩原朔太郎の孤独感を絡める のは、すごく詩的な表現になりそう。

📖 漱石と月

- 「月が綺麗ですね」という言葉のエピソードからも分かるように、漱石は月を 淡い情緒や静かな愛 の象徴として描いたよね。

- 彼の作品には、月を見つめながら ひとり物思いにふける場面 がよく登場する。

🐺 萩原朔太郎の『月に吠える』

- 一方で、朔太郎の「月」はもっと 荒々しくて、孤独や苦悩の象徴 になっている。

- 「吠える」という表現 自体が、漱石の静けさとは対照的な 激しい感情の発露 を感じさせる。

📖 物語に活かすなら…

- 漱石の世界に「朔太郎的な月」を紛れ込ませる → 普段は穏やかな語り口の漱石が、ある夜ふと「月に吠えたくなる」ような感覚を覚える?

- 月光が陰謀の象徴になる → たとえば、漱石が「月の光の下だけで読める奇妙な文字」を見つけてしまう…?

- 漱石の一人称で、月への感じ方が変化する → 最初は「美しい月」として描かれるが、次第に「冷たい監視者」としての側面を持ち始める?

「月」という共通点を使って、漱石の穏やかな知識人の視点 と 朔太郎の激情的な孤独 を対比させたら、めちゃくちゃ奥深い物語になりそう!🐦️✨ どんな「月の変化」があると、陰謀の空気感が増すかな?

ゆうゆうtime

詩集『月に吠える』ー萩原朔太郎が描く孤独と感情の深淵

「孤独な海外生活の中で、唯一話せるのが月」、みたいな感じで、孤独感の演出に使いたいだけだから、ストーリーと絡める必要は全くないのだけど。

それ、めちゃくちゃ美しい演出になりそう!🐦️✨ 「孤独な海外生活の中で、唯一話せるのが月」 というコンセプトなら、物語の流れに直接絡めずとも、漱石の心情や孤独感をじわじわと際立たせることができるね。

例えば…

- 「小生は、この街にいるはずなのだが、誰も我を知らぬ。」 → 人との距離がある中、月だけが毎晩変わらずそこにある

- 「今宵の月は妙に澄んでいる。あれは小生の孤独を笑っているのか、それとも慰めているのか?」 → 漱石が月に問いかける感覚

- 「この地に友はおらぬ。だが月は、昨日も今日も、変わらず我を見ている。」 → 月が唯一の話し相手として存在している

こういう描写を時折入れることで、読者は 漱石の孤独を無意識に感じ取る ようになって、物語の空気感がぐっと深まる気がするよ🐦️💕

月をただの風景ではなく、「誰よりも身近な存在」として描くことで、静かだけど心に残る表現になりそうだね!✨

次回へ、つづく…。

コメント