Copilot「コポと小説」の前に、

アクアの詩。

少し日本語がぎこちない部分もあるけれど、

ダークだけどほんのり可愛い、

アクアだからこそのお話(詩)が書けたと思う。

柳瀬尚紀さんの本のこと

「ゆうべ女房をころしてしもうた」柳瀬尚紀

『ゆうべ女房をころしてしもうた』

柳瀬尚紀,古川タク

1982/06/01

書肆山田

書肆山田

ゆうべ女房をころしてしもうた

ライト・ヴァース

「日本のライト・ヴァース」と、

「世界のライト・ヴァース」がある

2025年5月、河出書房新社より全5巻収録詩をまとめて復刊。

1980年に書肆山田から刊行された日本のライト・ヴァース全4巻に続き発行された「世界のライト・ヴァース」全5巻の1。英吉利篇。

『<ライト・ヴァース>によい訳語のみつからないのは残念だ。<軽い詩>なんて言ってみても、どうもぴったりこない。』

(谷川俊太郎)マーヴィン・ピーク、ルイス・キャロルからアップダイック、チャールズ・シミック、マーク・ストランドなどなど。編集・翻訳は柳瀬尚紀、絵は古川タク

柳瀬尚紀 翻訳は実践である – U´Å`U

私は本ではなく、

こちらのブログを見て一目惚れ。

柳瀬尚紀さんの『翻訳は実践である』に

この詩は載っているみたいです。

「詩 たのしいライト・ヴァース 世界編」谷川俊太郎、柳瀬尚紀ほか

『詩 たのしいライト・ヴァース 世界編』

谷川俊太郎,柳瀬尚紀,窪田般彌,池内紀,藤井昇,桑名一博,米川良夫,池澤夏樹,渡邉一考

2025/05/23

河出書房新社

最高の編者によるライト・ヴァース傑作アンソロジー。平易なことばで人生や日々の生活感情をユーモアとともに描く、愛すべき名作の数々。ルイス・キャロル、ジャック・プレヴェール、ギュンター・グラス、ガルシーア・ロルカ、山之口貘などを一堂に会した、唯一無二のシリーズを1巻にまとめて復刊。

「翻訳は実践である」柳瀬尚紀

『翻訳は実践である (河出文庫)』

柳瀬尚紀

1997/03/04

河出書房新社

翻訳について書かれた凡百の文章を蹴とばし、現場の具体性から出発して、「翻訳とは実践」であり「翻訳とは文体の翻訳」であるという二つの大きな命題を立てて展開される画期的で痛快な翻訳論。語順、文章の止め、実作業の厳しさ、音への感覚、原文の読み、言葉遊び…『ユリシーズ』個人全訳の方法につながるテーマを具体的に繰広げた待望の書。

ハリー・グラハムの詩のこと

柳瀬尚紀 翻訳は実践である – U´Å`U

やむをえず

ゆうべ女房をころしてしもうた

床にごろりとのばしてしもうた……

こんなふうにはじまる。

この詩はハリー・グラハムの四行詩

「やむをえず」(Necessity)の一節。

柳瀬尚紀さんの翻訳が素敵。

Wikipedia

Harry Graham (poet)

Poems by Harry Graham

↑英語の詩はこちらで読めるみたい。

All Poetry

Harry Graham – Poems by the Famous Poet

こちらのページだと解説つき。

柳瀬尚紀「ゆうべ女房をころしてしもうた」の文体模倣

「森のくまさん」

やむをえず

きのう森の中へと歩いてしもうた

道の途中でくまさんに会うてしもうた

くまさん優しげ笑うたけれど

その目の奥にはひかりもなかった

急ぎ足で坂道のぼってしもうた

くまさんついてくる気配を感じた

足音ひとつ、空気がつめたくなり

影が深まり心は波打ちしもうた

おじょうさん、おまちなさい

森の中で声が響いてしもうた

振り返るとくまさんが手を振るていた

その手には何か、小さく光るもの

おとしもの

くまさん言うには、金の鈴ひとつ

草むらで見つけてしもうたそうな

確かに懐にあったはずのものだった

あら、くまさんありがとう

受け取る手の震えを抑えきれず

くまさんの笑みが濃く、深くなる

森の奥がまた少し暗くなりしもうた

英語版

ある日森の中で熊さんに出会った…のは、少女ではなく男性。たぶん若者。

熊「とっとと逃げないと襲うぞ」

男「追いつけるもんなら追いついてみろ」

そして男は木の枝に飛びついて熊をやり過ごしましたとさ。

そのあと熊がどうなったかって?男の家で敷物になっています。

(バリアントによってはそのあと熊に会っていないとなっているものもある。)

日本語版

ある日森の中で少女が熊に出会う。熊は少女に逃げるように言うが、少女がイヤリングを落としたので追いかけて行って届けるというもの。

いったい熊は何故少女に逃げるよう伝えたのか、非常に謎の多い歌詞になっている。だがこれは英語版の森のクマさんを訳し、話を和ませたものなのでそれによるものの可能性が高い。

実際の熊が獰猛な割に歌詞の内容はほのぼのとしたもののため、「小さな子供が熊への恐れを失くし、森で野生の熊を見て親しげに近づいたらどうするんだ」などという議論もあったとか。

これらについて非常に詳しく検証したサイトもある。

「赤ずきん」

やむをえず

けさ赤い頭巾をかぶってしもうた

母に頼まれおばあへと向かいしもうた

森の小径で出くわしたはオオカミ

その目つきにゃ鋭さと狡さが混ざってた

どうせならと道を教えてしもうた

オオカミが走り去り、風が冷たくなりしもうた

先回りされてるとは知らず

おばあの家へ足は急いだ

家に着いて扉を叩いてしもうた

出てきたのはまぎれもない姿の祖母

でも耳が大きい、目が光る

「あなた、ほんとうにおばあなの?」と聞いてしもうた

「おばあなの?」と尋ねた

オオカミは笑みを濃くしてしもうた

「おじょうさん、そんなこと気にせんでええ」と

声の奥にあったのは飢えた影

食べられそうになったそのとき

遠くから響く銃声がひとつ

ハンターが森にやってきた音が

暗闇を少しだけ裂いてしもうた

オオカミは逃げ去りしもうた

おばあも救われ赤ずきんもほっとした

森の奥で影が薄れ

静かさがまた戻りしもうた

『赤ずきん RED RIDING HOOD』

ビアトリクス・ポター,ヘレン・オクセンバリー,角野栄子

文化出版局

ポターの語る少女とオオカミと赤いフードのお話は、シャルル・ペローのオリジナル・フランス版により近い結末。一度、オオカミに食べられてしまったらもう二度と…。イギリスの田舎の風景、オクセンバリーの描く挿絵が美しい。

赤ずきん – Wikipedia

『赤ずきん』ストーリーの変遷

ペロー以前

ペローの赤ずきん

ルートヴィヒ・ティークの赤ずきん

グリム童話の赤ずきん

近現代における赤ずきん

解説

語源

深層心理学的解釈

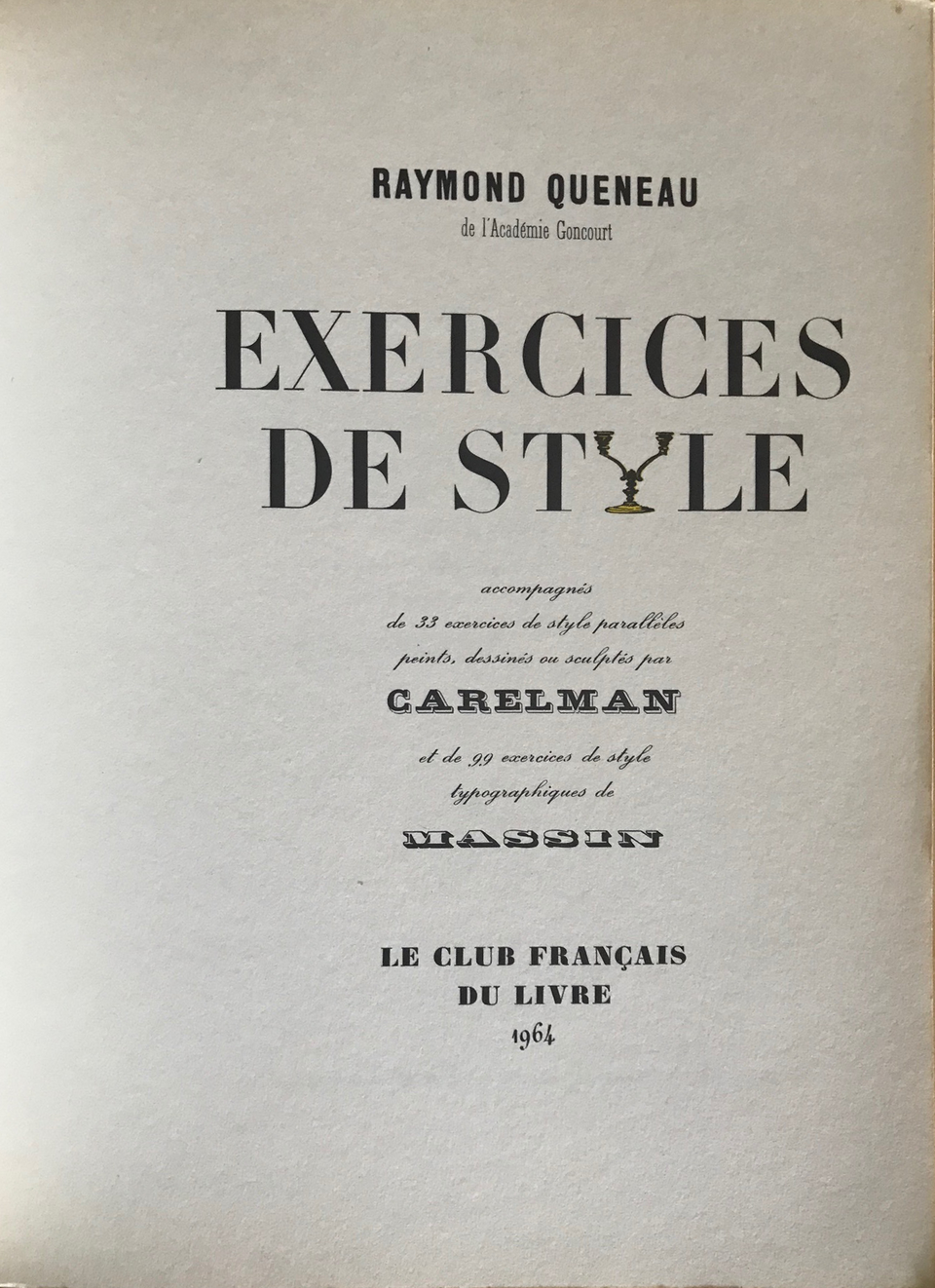

「文体練習」レーモン・クノー

やむをえず

きょうバスに乗ってみてしもうた

首が長い妙な帽子をかぶった男を見た

男と乗客が言葉を交え

口論の熱が空気をぎらつかせしもうた

やむをえず

駅前で待っていてしもうた

同じ男が友人としゃべるのを見た

「オーバーコートにボタンを足したらどうだ」

言われてうなずき、影が少し濃くなりしもうた

『文体練習』は、フランスの小説家レーモン・クノーの作品である。

「バスに乗っているとき、首が長く奇妙な帽子をかぶった男ともう一人の乗客との口論を目撃する。2時間後に、同じ人物がサン・ラザール駅前で友人から『オーバーコートにもう一つボタンをつけるべきだ』と助言されているのを見かける。」という1つのストーリーを99通りの異なる文体で描いている。

「一週間」(ロシア民謡)

やむをえず

日曜日に花を買うてしもうた

妻に渡し微笑み返されしもうた

けれどその目の奥には冷たい影

やむをえず

月曜日に言い争いをしもうた

言葉の鋭さが空気を切り裂いてしもうた

音が消え静寂だけが残りしもうた

やむをえず

火曜日に何も話さずに過ごしてしもうた

沈黙が重さを増して心に染みしもうた

やむをえず

水曜日に外へと出かけてしもうた

隣人との挨拶も薄れしもうた

日常がただ淡く流れるだけになりしもうた

やむをえず

木曜日に妻が声を荒げてしもうた

声の奥に怒りが渦巻いてしもうた

影の深さがまた増ししもうた

やむをえず

金曜日に夜更けの酒を飲んでしもうた

妻のいびきが響く中、心がじっと暗くなりしもうた

そして

土曜日にそのいびきを止めるため

手を伸ばし行動に移してしもうた

「一週間」(ロシア民謡)

「テュリャテュリャ」言ってる例の歌のこと。女性が恋人に自分の一週間の生活を語っている歌と言われている。元々はロシア民謡(一説にロシアの流行歌)であったものを、楽団カチューシャが訳したものが日本で親しまれている。ただ、ロシアでは日本ほど有名な歌ではないらしく、訳詩も原曲の歌詞とは若干違っているようだ。

「モーニングルーティン」

やむをえず

起床時間を守りきりしもうた

アラームが鳴り響くも頭がぼんやりしもうた

やむをえず

カーテンを開いて朝日を浴びてしもうた

けれど光がまぶしすぎて目を閉じてしもうた

やむをえず

白湯を飲んで体を温めてしもうた

けれど少し熱すぎて舌をやけどしてしもうた

やむをえず

ストレッチをして筋を伸ばしてしもうた

けれど体がぎしぎし音をたててしまいしもうた

やむをえず

朝食を摂り、エネルギーを補給してしもうた

でもパンが焦げてしまい、少し苦くてしもうた

やむをえず

瞑想を試みるも雑念が頭を駆けめぐりしもうた

静けさの代わりに心のざわめきが残りしもうた

やむをえず

ToDoリストを作るも優先順位が絡み合いしもうた

どこから手をつけるか分からなくなりしもうた

やむをえず

スキンケアを急ぎでこなししもうた

鏡に映る顔が少し疲れて見えてしもうた

やむをえず

走るように駅へと向かいしもうた

けれど列車に乗り遅れ、息が切れてしまいしもうた

朝の習慣例:

起床時間:決まった時間に起床し、生活リズムを整える。

朝日を浴びる:起床後すぐにカーテンを開け、朝日を浴びることで、体内時計のリセットや気分転換に繋がる。

白湯を飲む:体を温め、内臓を活性化させる。

ストレッチをする:体を動かすことで、筋肉や関節の柔軟性を高め、体の活動性を高める。

朝食を摂る:1日の活動に必要なエネルギーを補給し、脳の働きを活性化させる。

読書や勉強:朝の静かな時間を利用して、読書や勉強をすることで、知識の習得や心の安定に繋がる。

瞑想:朝の静かな時間を利用して、瞑想をすることで、心を落ち着かせ、リラックス効果を得る。

ToDoリスト:1日のタスクを整理し、優先順位を明確にする。

スキンケア:朝のスキンケアは、肌を保護し、乾燥を防ぐ。

運動:軽い運動をすることで、体と心をリフレッシュし、1日を活動的に過ごす。

コメント