まだいろいろ作業中です。

要約はCopilot、

翻訳はブラウザ翻訳や、

Google翻訳、DeepL翻訳を使用しています。

「フィネガンズ・ウェイク」のWiki的なもの

「フィネガンズ・ウェイク」を読む、おしまいまで。

迷宮的奇書「フィネガンズ・ウェイク」を試し読み

『フィネガンズ・ウェイク I・II』

ジェイムズ・ジョイス,柳瀬尚紀

2024/08/26

河出書房新社

柳瀬尚紀訳『フィネガンズ・ウェイク』の冒頭部分を試し読み。遊びごころのある「盲碌伊作爺さん」(もうろくイサクじいさん)のような当て字や不思議な言葉、そしてそんな漢字たちにつけられたたくさんのルビ、そしてオノマトペ。注を一切使わないのが特徴とのこと。

少し読み進めると、「転落」という言葉のあとに()カッコがあり、その中にはカタカナの擬音、つまり転落した時の状態を表したオノマトペが書かれている。それがなんと、2行分もある。

『ユリシーズ』に続いて死の間際まで書き継がれ、20世紀最大の文学的事件とされる奇書の画期的全訳。ダブリン西郊の居酒屋を営む一家と、現実・歴史・神話が絡みあう重層的物語。

『フィネガンズ・ウェイク III・IV』

ジェイムズ・ジョイス,柳瀬尚紀

2024/08/26

河出書房新社

海に流れこむアナ・リディアの美しい独白で夢の言語は閉じられる。死と再生、墜落と上昇、循環と回帰。数千年の人類の歴史を一夜の夢に凝縮した、抱腹絶倒・複雑怪奇な円環的物語。

声に出して読む「フィネガンズ・ウェイク」

The Honest Broker | Ted Gioia

How James Joyce Almost Became a Famous Singer

ジョイスは、自分の作品を読むのにそのような解釈作業は必要ない、音楽のように音だけで楽しめるのだ、と示唆することもあった。「すべてはとても単純なことだ」と彼はクロード・サイクスに説明した。「一節が理解できないなら、声に出して読めばいいだけだ」

ジョイス自身も、もし混乱してしまったら、音声的に理解できることが多いので、声に出して読むようにアドバイスしていました。そして、多くの人がそうしています。

Finnegan’s Wake at 80: In Defense of the Difficult ‹ Literary Hub

優れた耳を持ち、音楽的才能に恵まれ、アマチュアのテノール歌手としても活動していたジェイムズ・ジョイス。彼はこんな言葉を残している。

これは、英語で書かれたジョイスの作品についてのこと。だから、原著でないと通用しない話なのかもしれない。でも、あの柳瀬尚紀さんの翻訳ならきっと、リズム感を大切に、音読して、物語を感じられるようにしてくれているはず。

柳瀬尚紀訳『フィネガンズ・ウェイク』を声に出して読む、言葉のリズムを感じてみる。実際、口ずさむようにして読むだけで、なんだか楽しくなってくる。たくさん振られたルビのおかげで、つっかえることなく音読できる。

たぶんこの方法なら、きっと通読できるはず。詩とか、短歌とか、ラップとか、呪文みたいに言葉そのものが持つリズムや響きを味わう。『フィネガンズ・ウェイク』は、そんな楽しみ方をする作品なんだと思う。

英語の原文テキストと翻訳で楽しみ2倍

Finnegans Wake – James Joyce, Book, etext

フィネガンズ・ウェイク – ジェイムズ・ジョイス、書籍、電子テキスト

『フィネガンズ・ウェイク』を読むなら、英語の原文テキストと合わせて読む方がきっと楽しい。

次の項で紹介しているような注釈つきの解説サイトもいいけれど、英語がわかる方はシンプルに原文テキストを。そうでない方はそのテキストをブラウザ翻訳したものと合わせて読むと、楽しみが2倍になる。両方を行き来することで理解も深まり、柳瀬尚紀さんの翻訳の魅力もさらに感じられるはず。

ジョイス語ならぬ、ヤナセ語を集める楽しみ

「旧魚留街(きゆうウオルがい)」、そして「ごっ墜男(ついおとこ)フィネガンのずってーん落(らく)」なんて表現も。

「ジョイス語」ならぬ「ヤナセ語」を集める楽しみ。『フィネガンズ・ウェイク』は物語として読むだけの作品ではない。本当は「ヤナセ語辞典」を作るのが理想だけれど、好きな言葉を書き留め、コレクションするだけでも相当楽しい。

四方田犬彦さんのエッセイにあったように、あの柳瀬先生がひとり頭を悩ませ、孤独を感じながらも、こんな面白い言葉の翻訳──ダジャレのような言葉遊び──を真剣に考えていたのだと思うと、翻訳界の巨匠というより一人の人間として、なんだか愛おしくも感じてしまう。

『フィネガンズ・ウェイク』には、本当に「原文はどうなっているのだろう」と疑問に感じる言葉が数えきれないほど出てくる。だからこそ、このように注釈が充実した解説サイトをおすすめしたい。英語の原文、注釈を見ながら読み進めれば、少しはその疑問が解決するはず。

『フィネガンズ・ウェイク』には、60を超える言語が使用されている。実は、その英語の注釈だけをまとめて見ると、いわゆる下ネタ的な言葉を世界中から集めていることがわかる(ジョイスさん!)。さらに「どうしてそんな組み合わせを!」と思わず突っ込みたくなる造語も多い。たとえば「おばあさん+肛門」といった具合に。

Finnegans Wake by James Joyce

Chapter 01

Chapter 01 注釈部分のみ

造語に使われた言語の種類、組み合わせられたそれぞれの単語についても、詳しく書かれています。

けれど、実際の小説の中ではそれを組み合わせたあとの造語の状態になっているため、読者はその背後に隠された言葉について知るすべが無い。だからこそ、そんなジェイムズ・ジョイスと柳瀬尚紀さん、ふたりの言葉遊びを堪能するためにも、英語の原文や注釈が充実した解説サイトをぜひ利用してみて欲しい。

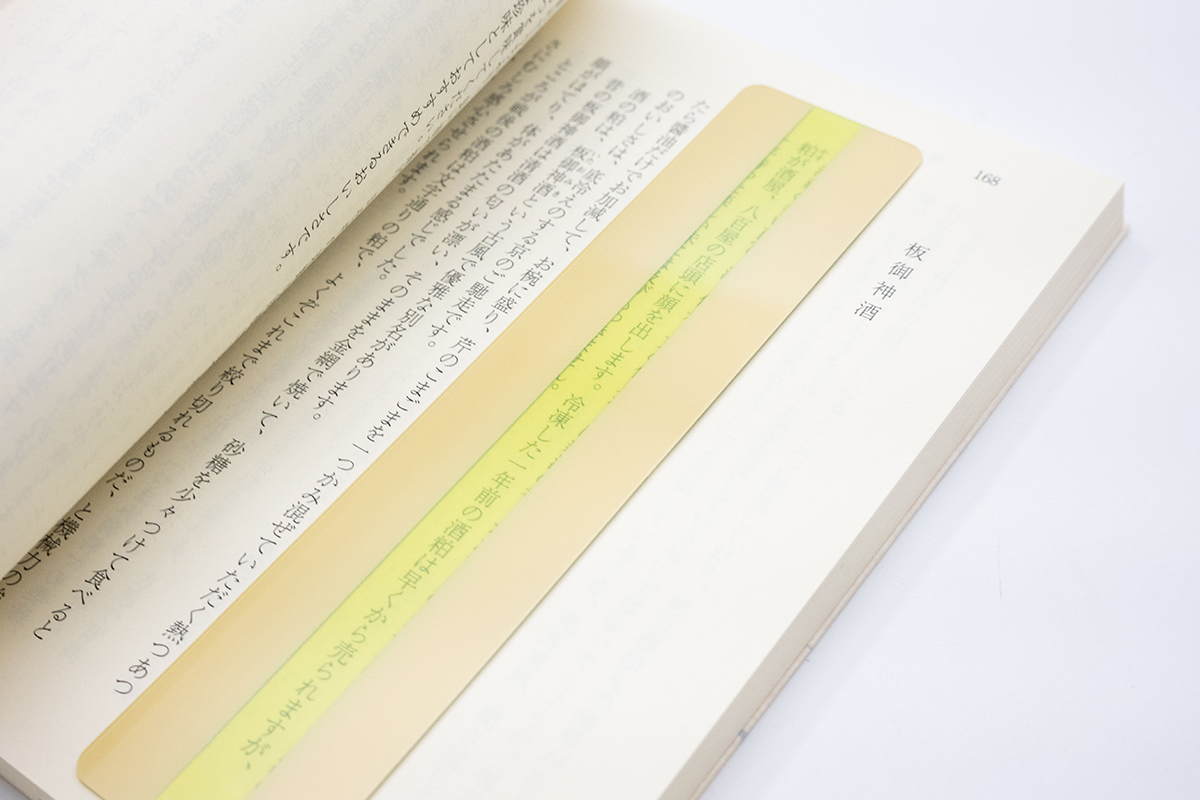

読書ツール「リーディングトラッカー」で読みやすく

リーディングトラッカー(ルーラー)という読書ツールがあります。ディスレクシア(読み書き困難)や視覚障害のある方の読書をサポートしてくれる便利なグッズです。

タイプは二つあり、一つは、読みたい行の前後を隠すことで文章を一行ずつ集中して読めるようにしてくれるもの。もう一つは、色つきのクリアファイルのようなしおりを文章の上にのせることで、読書の際の目のストレスを軽減してくれる。

『フィネガンズ・ウェイク』は、とにかく「ルビ」がたくさんあり、それだけで圧倒されてしまうようなところがある。けれど、こういったツールを使えば少しは読みやすくなる気がする。

便利なグッズなので、もちろん普段の読書にも。老眼などで読書が困難な方のため、ルーペ機能がついたしおりの情報など関連グッズも集めてみました。BIBLIOPHILIC(ビブリオフィリック)のリーディングトラッカーについては、こちらから。

リーディングトラッカー

『リーディングトラッカー4色入 Bセット』

キハラ

●「読む」をサポートするユニバーサルデザインツール。

●教科書や本の読みたい行に当てるだけで視点を集中することができます。

●ディスレクシア、視野狭窄、黄斑変性などのある人に特に効果を発揮します。

リーディングルーラー

『リーディングルーラー 魔法の定規』

クロスボウ社

(イギリス製)

全体を見ながらガイドラインで読み飛ばし防止ができるリーディングルーラー。

・不必要な光の波長を遮断して様々なビジュアルストレスを軽減します。

・ワイドタイプは、全体が見えるのでグラフや数式がある文書にも最適です。

・トラッキング線を読みたい行の下に当てて読むことで、読み飛ばしや行飛ばしを防止しして、二度読みやミスを軽減してくれます。

・ワイドタイプは小学校高学年から大人の方に人気のタイプです。

・裏面は特殊なマット加工になっていますので、さらに反射を抑える事ができます。

・しなやかで丈夫な高品質のプラスチック素材ですので、お好きなサイズに切ってお使い頂けます。

・縦書きの文書にも使えます。

・3枚まで重ねて使えますので、様々な光の波長に対応できます。

カラーバールーペ

『オリオンズ カラーバールーペ』

共栄プラスチック

・1941年創業の老舗文具メーカー「共栄プラスチック」製

・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。

・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。

・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。

・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。

・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。

・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。

リーディングラインルーペ

『オリオンズ リーディングラインルーペ』

共栄プラスチック

1枚でルーペ、定規、しおり、瞬間行読みラインの4通りの使い方ができる

【ルーペ 機能特徴】

●読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。

●倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。

●厚さ0.4mmのフレネルレンズ【ものさし・定規 機能特徴】

●15cm目盛りでものさしとして測ることができます。

●薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。

●線を引くにも便利な直線定規【しおり 機能特徴】

●薄型で文庫本のしおりにピッタリ!

●文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。

●文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。【瞬間行読みライン 特徴】

●本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。

● 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。

● 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。

バールーペ

行ごとに読むのに最適な、赤いガイドライン付きのバー型ルーペ。小さな文字で行が読みにくい辞書や、電話帳、新聞などに最適。読み取りやすい2倍の拡大率で、15cmのレンズ面がぶんちんのように使えて便利です。柔らかな布ケース付きで携帯にも便利。

デジタルを駆使して読む

電子書籍で読む

Amazonの電子書籍リーダー「Kindle」、楽天ブックスの電子書籍「楽天Kobo」など、電子書籍は機能が充実。長時間の読書には向かないといったデメリットもありますが、『フィネガンズ・ウェイク』のような難解な本には、むしろ電子書籍の方が合っているのではないかと思います(私は未使用ですが)。

Kindleの特徴でうれしいのは、文字サイズの拡大が可能なこと。Kindleの特徴でうれしいのは、文字サイズを自由に拡大できること。マーカーを引いて後から呼び出せる機能や、検索機能によって読書中に単語を調べられることも便利です。もちろん、しおりやページの進捗確認も可能で、これだけでもずいぶん読みやすくなる気がします。

アウトライナーで読書ノートをつける

アウトライナー(アウトラインプロセッサ)というツールがあります。文章の見出しを作成し、その下に小見出しを加えて階層(入れ子)構造に整理できるもの。

見出しを折りたたんで全体を見やすくしたり、前後の並び替えなども簡単に。箇条書きのメモでも、もう少し長い文章にも対応でき、アイデア出しから文章作成まで幅広く役立ちます。

私自身、アウトライナー「Dynalist」を手帳代わりに使用していますが、タグや検索などが便利で、今ではなくてはならない存在。アウトライナーについては、倉下忠憲さんのブログに詳しい解説があります。

そのアウトライナーを、堀正岳さんが読書ノートとして活用されていました。本に直接書き込んだり、付箋を貼ったりすることに抵抗がある方にはぴったりな方法。

アナログな読書ノートと違い、検索機能があるため、ノートの見返しも容易。タグを使えば分類もしやすい。気になる言葉、あらすじなどをメモしていけば、『フィネガンズ・ウェイク』も、ぐっと読みやすくなると思います。どのページのどのあたり、といったことをメモしておくのも良さそうです。

アウトライナー、ご存知ですか|倉下忠憲

私的アウトライナーガイド|Word Piece

複雑な思考はアウトラインで構造化! ~RemNoteの高度な使い方を可能にする「テンプレート」機能と「検索ポータル」機能 | gihyo.jp

ジョイスと、マルジナリアと、ポストイット

マルジナリアの愉しみ

Our Annotated Wakes

From Swerve of Shore to Bend of Bay

山本貴光さんのXより

マルジナリアといえば、いまでもときどき「スーザン・ソンタグによる『フィネガンズ・ウェイク』への書き込み」として流れてくる画像がありますが…… 「実際は、ジョイス研究者のダニス・ローズ氏によるもの。という経緯や、他の人による『フィネガンズ・ウェイク』へのマルジナリアも含めて、こちらのブログにまとめられています……

FWownnotes – 検索 / X

このハッシュタグで海外の読者のジョイスの本への書き込みや付箋使いを紹介。

“Finnegans Wake” Post It – Google 検索

付箋使いとマルジナリア

すごいカラフルなものもあったりする。

copy of Finnegans Wake – Google 検索

『フィネガンズ・ウェイク』に書き込んだ注釈

『マルジナリアでつかまえて』でおなじみ山本貴光さんのXで知った、『フィネガンズ・ウェイク』への書き込み(マルジナリア)。カラフルなもの、個性的な書き込みがたくさん。本への書き込みが好きな方は、これぐらい大胆な感じにしてしまうのも楽しいと思います。

「マルジナリアでつかまえて」山本貴光

『マルジナリアでつかまえて 書かずば読めぬの巻』

山本貴光

2020/07/31

本の雑誌社

人類は大きく二つに分かれる。本に書き込みをする者と、しない者に──。

書物界の魔人が世にあふれる“人と本との接触の痕跡=マルジナリア”を追う。余白の書き込みを見つけては考え、知る、新しい本の愉しみ。著名人から無名の筆遣い、プログラミングのコメントまで。読みやすいものから判読不明なものまで。広くて深いマルジナリアの大地を一緒に歩いてみませんか。

カラー口絵には石井桃子、夏目漱石、高野長英、和辻哲郎、山本貴光の筆跡を収録。「本の雑誌」の人気連載書籍化第1弾。

松尾清貴さんの付箋の使い方を参考に

ピンチョン『重力の虹』をとにかく読み通したい人へのアドバイス。

①付箋を二種類用意し、②チチェーリンとエンツィアンが登場したら貼る。これで四分の三は読めます。

スロースロップやプレンティスを追うと挫折しがちなので、最初はチチェーリンとエンツィアンの対立に軸を絞ると読みやすいでしょう。

付箋の使い方。こんな方法があるなんて、考えたこともなかった。登場人物が出てくるごとに付箋をつけるという方法。こうして目印をつけていけば、物語の中で迷子になることもなくなりそう。これはトマス・ピンチョンの『重力の虹』向けの方法ですが、『フィネガンズ・ウェイク』にも応用できるかもしれません。

アルコールと、ほろ酔いで読む「フィネガンズ・ウェイク」

こちらのページで、《小説『ユリシーズ』は、酔っぱらった状態で書かれた》という記述を見つけました。この話がどこまで本当なのかはわかりませんが、ジョイスにとって飲酒が身近な存在だったのは確かなよう。そして、翻訳家の柳瀬尚紀さんも同様に。

だとすれば、アルコールがジョイスの物語理解の手助けをしてくれる可能性もあるのでは。シラフで難しいなら、いっそのこと酩酊状態で。『フィネガンズ・ウェイク 2 (河出文庫)』の説明文にも「夢言語」「祝祭言語」「酩酊言語」なんて言葉が並んでいる。ビールやワインを嗜みながら、『フィネガンズ・ウェイク』の世界に浸る。そんな読み方も楽しそう。

T・S・エリオットの『荒地』の編集を終えたばかりのパウンドは、ヘミングウェイをアイルランド人作家ジェイムズ・ジョイスに紹介した。ヘミングウェイはジョイスとしばしば「酒浸り」をした。

ちなみにジョイスは、アーネスト・ヘミングウェイとも一緒にお酒を飲んでいた。

翻訳家・愛猫家として名高い著者が、辞書を読みよみ、ビールを読みのみ、口とマウスを動かして、ことばの世界に没頭する。

『辞書を読む愉楽 (角川選書)』柳瀬尚紀

柳瀬尚紀さんは、お酒を嗜む方。このエッセイの説明文によれば、本当にビールを飲みながら翻訳していたということなのかもしれません。柳瀬尚紀さんのお酒にまつわる話はこちらにも。朝吹真理子さんとのエピソードが綴られています。

柳瀬尚紀訳「フィネガンズ・ウェイク」にはひみつがある

河出書房新社さんのつぶやきで知った『ユリシーズ航海記』刊行記念に公開されたこの四方田犬彦さんのエッセイ。そちらを読んで、『フィネガンズ・ウェイク』にはひみつが隠されていることを知りました。

わたしが啞然としていると、別れしなに止めの一撃を加えてきた。寺山さんと吉増さん、それに四方田さんの名前を、翻訳のなかにこっそり縫い込めておきました。全巻を読まないと発見できない仕組みになっています。みごとに発見できたら、教えてくださいね。

柳瀬先生のお話によると、本の中に「寺山修司さん」「吉増剛造さん」「四方田犬彦さん」の名前が隠されていて、《全巻を読まないと発見できない》のだそう。まるで『フィネガンズ・ウェイク』版の「ウォーリーをさがせ!」、難易度が高すぎる。でも、とっても楽しそう。

もう読んだ人、読んでいない人、本棚にある人、積読している人、そしてまだ買っていない人も、ぜひ探してみてください(Kindleで検索したらわかる?)。

【追記】なんと、高橋源一郎さんの名前もあるそう。柳瀬尚紀さんの著書で一部紹介されていたりするみたいです。

コメント